開発プロセスで、お困りごとはありませんか?

検討の網羅性

設計の根拠が明文化されていないことにより、必要な検討項目が漏れているなど、網羅性が担保できていない

機能設計の煩雑さ

他システムとの競合項目の洗い出しが不十分で、組み合わせた際に大きな手戻りが発生している

工数過多・エラー

バリエーション管理で工数がかかるうえに “ヒューマンエラー” による不整合問題が増加している

属人化

ノウハウや設計情報が属人的になっているので、誰がやっても同じレベルで開発できるようにしたい

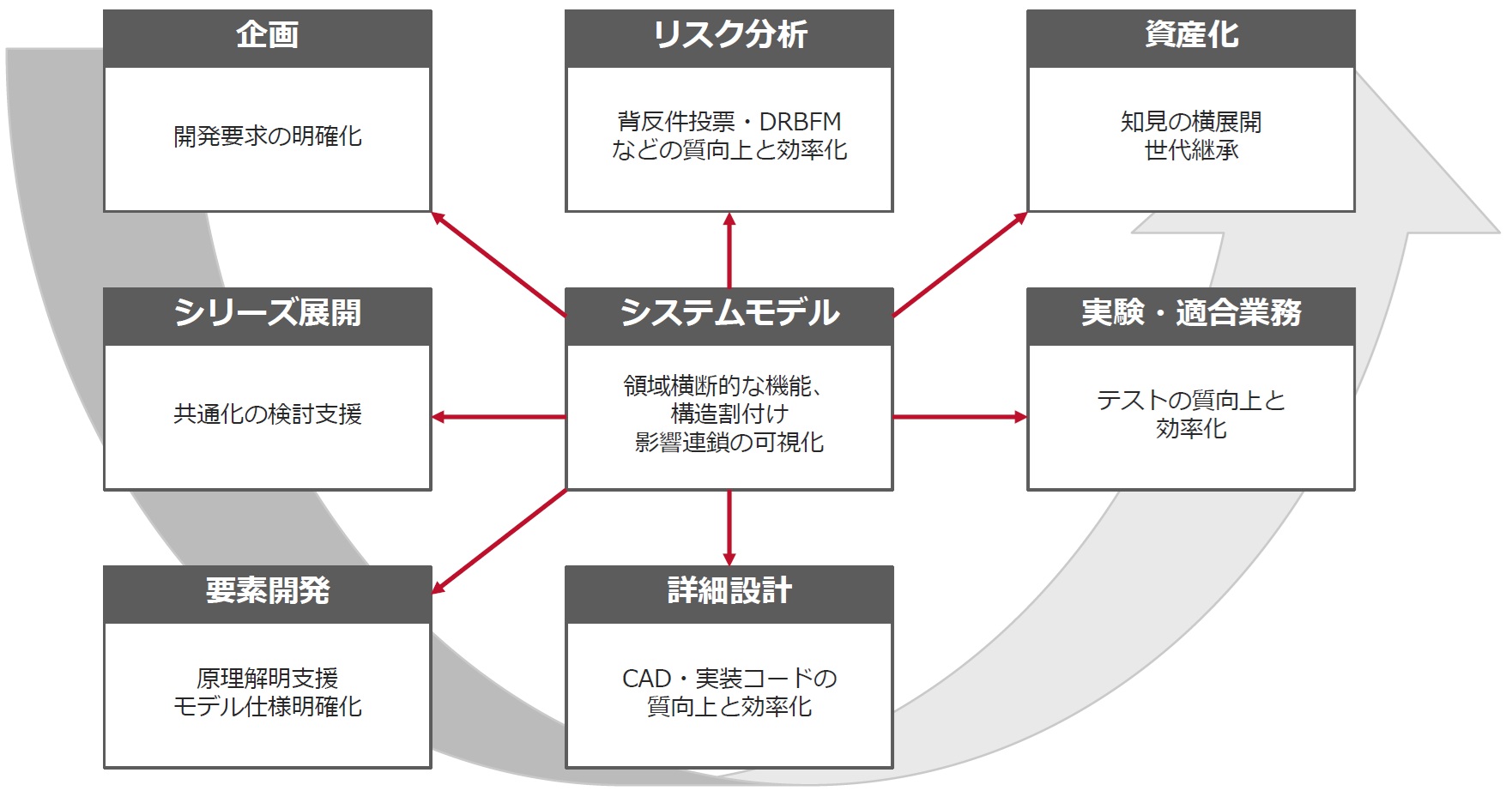

MBSE(Model-Based Systems Engineering)で解決できること

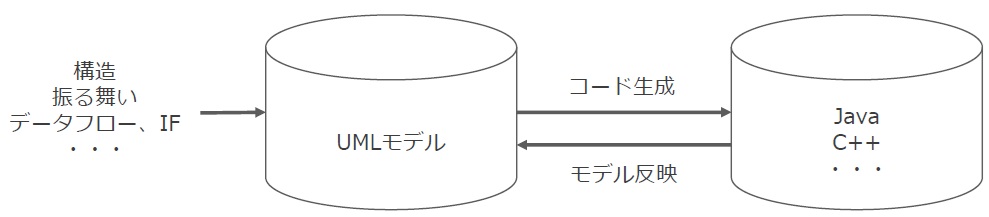

MBSEは、複雑でかつ大規模なシステム開発を効率よく開発するために生み出された開発手法です。

システムの要求分析から始まり、性能や機能設計、詳細設計などを関連付けできるだけでなく、設計した仕様に対する検証から製品化の後工程となる保守・運用に至るまでを、統一的に管理することが可能となります。

開発上流からシステムモデルを活用することにより、開発の品質向上、効率化を実現

MBSEの取り組み課題

課題①理論は学んだが、実務に適用できない

理論を学んでも、課題にどのように適用するかとなると、手が止まってしまうという声をよく聞きます。課題を分析し、適度な粒度に分解し、モデルに当てはめる作業は実践経験によるノウハウの蓄積が必要です。

課題②SysMLによる記述モデルの構築が難しい

MBSEを実践適用する際の大きな障壁となるのが、SysMLによるモデリング技術の習得です。操作方法習得だけでなく、課題ごとに最も適するモデル構造を考案するノウハウの習得に障壁があります。

課題③蓄積した既存データとの連携が難しい

これまでの実験やシミュレーションなどで蓄えた膨大なデータは、設計する際には欠かせません。一方SysMLで作成した記述モデルと計算モデルの間にはギャップがあります。

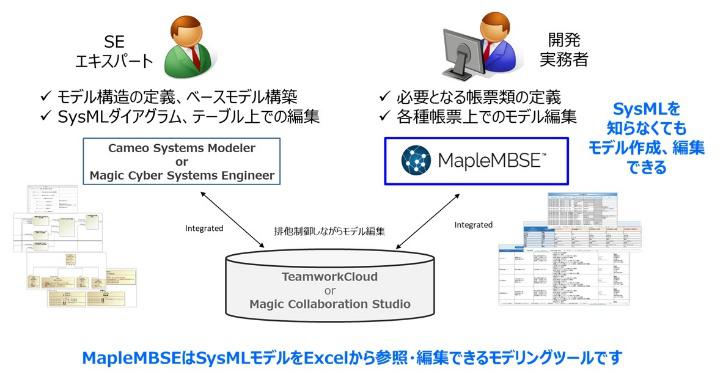

課題④実務を行う設計者への展開が難しい

SysMLを使って課題の整理ができ、モデル化が出来たとしても、習得までのコストや、それを取り扱うツールのコストを考えると、実務開発・設計者の所まで記述モデルを展開することができません。

その課題、サイバネットMBSEと一緒に解決しませんか?

日本の自動車業界を中心にお客様と共同でMBSE導入プロジェクトに携わっており、製造業の実情に適したMBSEソリューション導入メソッド「サイバネットメソッド」をベースに課題を整理します。実務で使えるMBSEソリューションで、開発期間の短縮、開発品質の向上、部門間の意思疎通を改善します。

導入事例

車載用電動パワートレイン開発

- 部品レベル(H/W, S/W)の設計要求の検討プロセスが体系化されていない

- 個々人の知見が属人的な方法で部分的にドキュメントとして残されている

- 車両レベルでの検討が不十分なまま、部品レベル(H/W, S/W)の設計をしてしまう

- 車両を試作し、車両レベルでの評価を行って、初めて検討漏れに気づく

- 設計のやり直しによる手戻りが発生するが、開発期間も限られているため理想的な対策ができない

- 情報をドキュメントに残しても、手作業での情報メンテナンスや影響確認の煩雑さにより、抜け漏れが排除しきれない

- 従前と大きく異なる新システム開発では、これらの問題が増大

- 車両レベルの要求分析から、部品レベル(H/W, S/W)の要求に落とし込むプロセスを定義

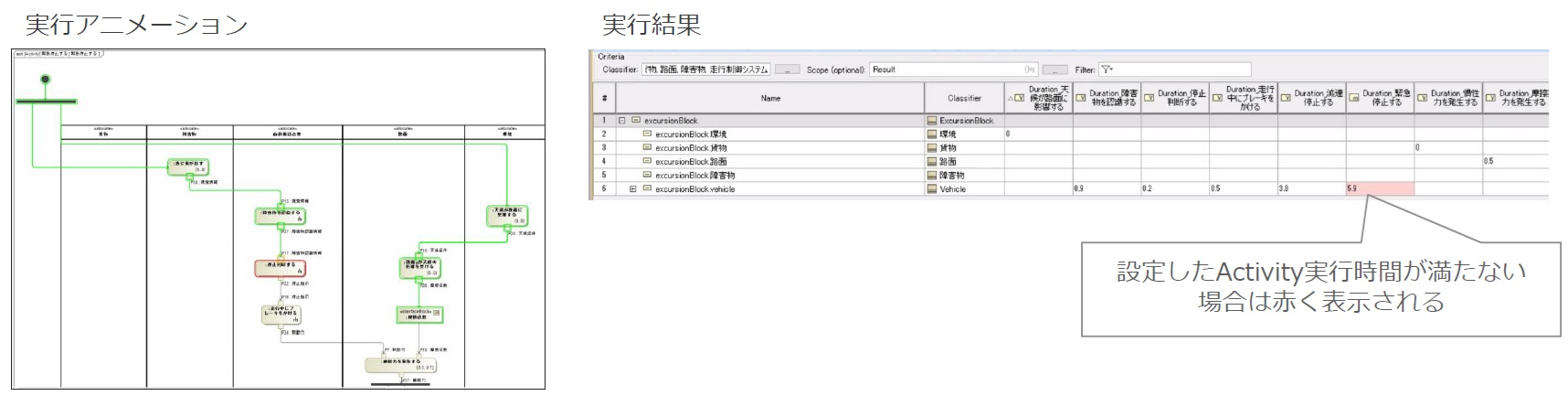

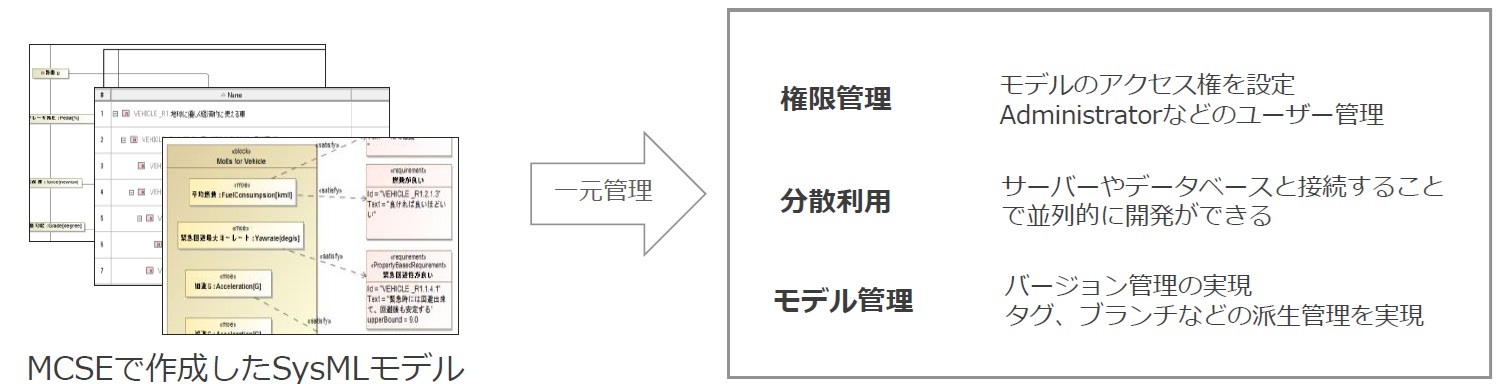

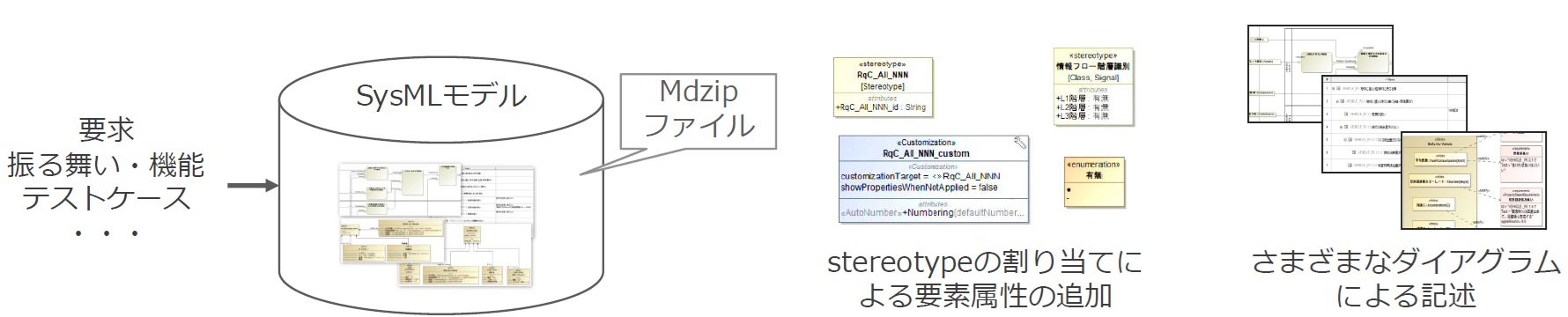

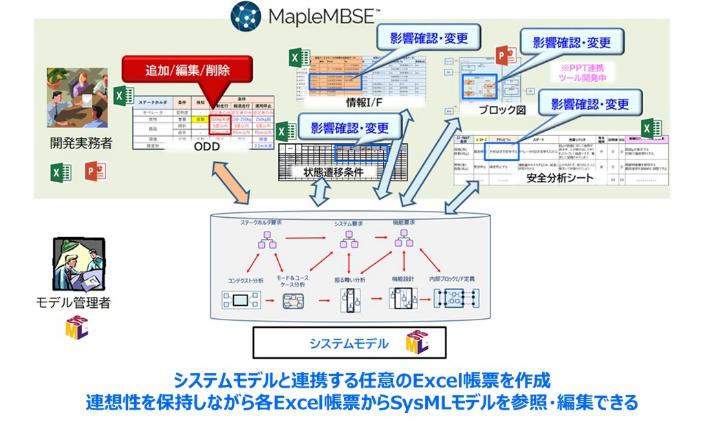

- 整理した情報をSysMLモデル化し、必要な情報を一元管理。SysMLモデルとの連携帳票(Excel)で、操作の難易度を軽減

- 自社で運用できるようにガイドライン・マニュアルを作成

- 特殊環境での性能など、市場でのお客様の使われ方を考慮した要求を設計に落とし込める

- 体系化されたプロセスに則った検討により、部品レベルの抜け漏れのない要件定義を実現

- 図で定義した情報と、帳票上の情報が自動で同期されているため、情報の矛盾を排除でき、業務効率化につながる

ヘッドライト開発

- 現場の実感:手戻り/連携ミス/属人化/ツール乱立/レビュー形骸化

- 「毎回同じところでつまずいている気がする」=従来の“小手先”業務改革の限界

- 構造そのものを変える“抜本改革”が必要

- 解決手段だけ乱立(断片的な改善。目標への寄与度曖昧)

- “組織や業務の構造”の可視化と共通言語なしで、部分最適に走っている

- 「構造」「つながり」「責任範囲」を、“図と構造”で見える化

- 代表的な機能1つでSEモデルを構築というステップから小さく始めて大きく展開していった

- 開発者:不具合の事前発見/仕様の背景がわかる/設計の手戻り減少

- 上層部:見積精度UP/進捗の根拠が持てる/横展開しやすい

- 新人/転入者:設計全体を早く把握でき、成長も早くなる

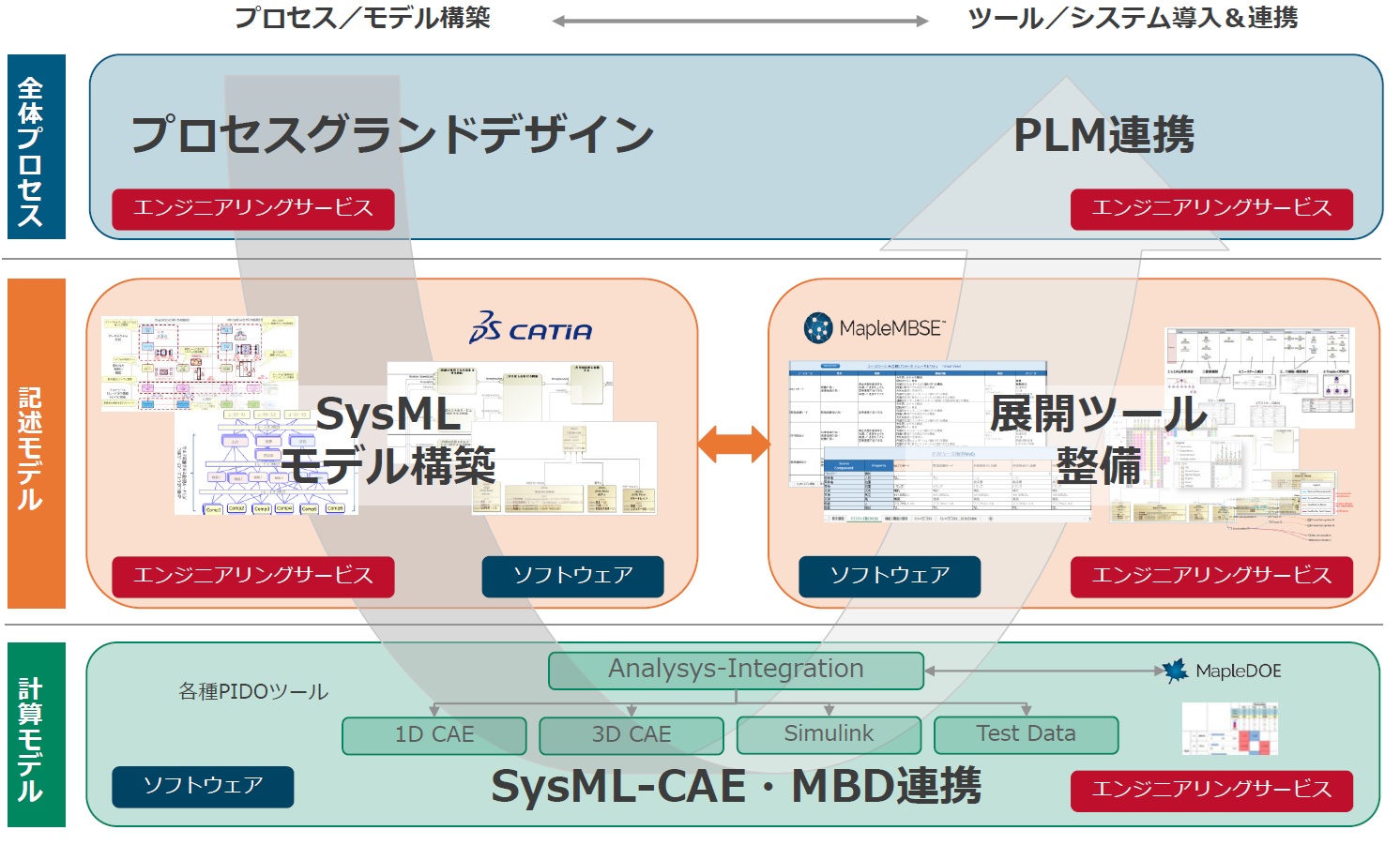

ソリューション

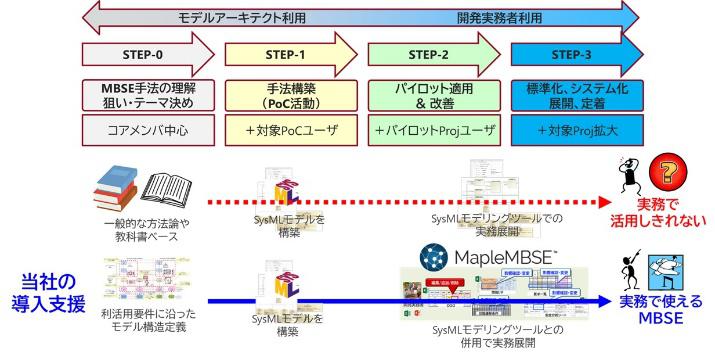

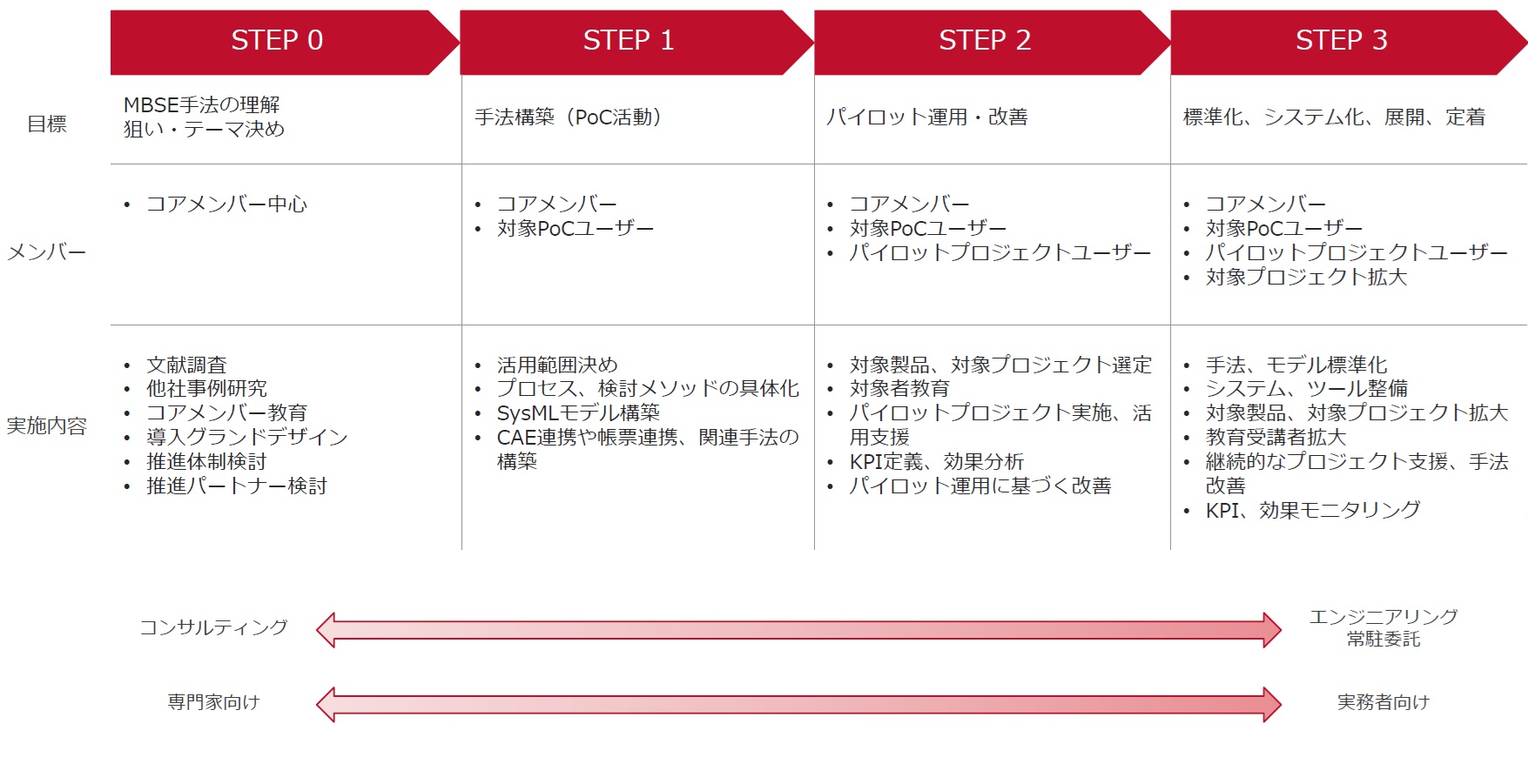

お客様の状況に応じて、ステップ・バイ・ステップで実務展開までを支援いたします。

STEP 0 「手法の理解およびテーマ決め」

まずはお客様のコアメンバーの方からお話をうかがい、「課題と思われていることは何か?」「現状の対処方法は?」「利用可能なリソースは?」などからMBSEを使ったソリューションアプローチが適切かどうかを評価し、グランドデザインを提案します。

STEP 1&2 「PoC およびパイロットによる適用検証」

STEP 0で検討したグランドデザインに従って、次のステップとして「PoC」ならびに「パイロット」によるMBSEを使った課題解決の適用検証フェーズに移ります。

STEP 3 「標準化・システム化への展開・定着」

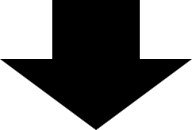

PoCやパイロットのプロジェクトでMBSEを使ったソリューションの適用検証が完了すれば、次にSysMLモデルで検討したパラメータセットを実務設計レベルでいかに活用していくかが課題となります。

サービスラインナップ

コンサルティング ーMBSE導入グランドデザインー

従来の手法で課題解決がうまく進まなかったお客様に、「中立的立場の第三者によるSE(システムズ エンジニアリング)目線」を入れることで、解決を支援します。

特徴1日本の製造業の実情に適したMBSEソリューション導入メソッド

日本の自動車業界を中心に、お客様と共同でMBSE導入プロジェクトに携わったノウハウを活かし、MBSEの理論を踏まえつつ、日本の製造業の事情を反映した「サイバネットメソッド」を考案しました。それをベースに、お客様の課題に適したモデル体系・構造を定義します。

特徴2整合性のとれた分析・解析を実現

お客様の状況に合わせて、AsIs分析(課題の洗い出し)またはToBe分析から伴走を行います。

嬉しさ・得られる価値

問題の“本当の原因”が見える

表面的な「忙しい」「連携不足」といった声の裏にある、構造的な原因や設計プロセスの穴を見える化できる

変革の方向性がクリアになる

「何から手を付けるべきか」「どこにムダがあるか」「誰がボトルネックか」が明確になる

経営層に“データで説明”できる材料

外部の視点で構造化・定量化された分析結果は、経営判断や変革プロジェクトの稟議の裏付けになる

社内の合意形成がしやすくなる

外部の中立的立場での報告で、「自部門が悪い」と言われたと感じにくく、全体最適への合意が形成されやすい

変革に必要なアクションが明確化

現状と理想のギャップ、その解決策が明確になり、SE導入・業務再設計・教育強化などの具体施策に進められる

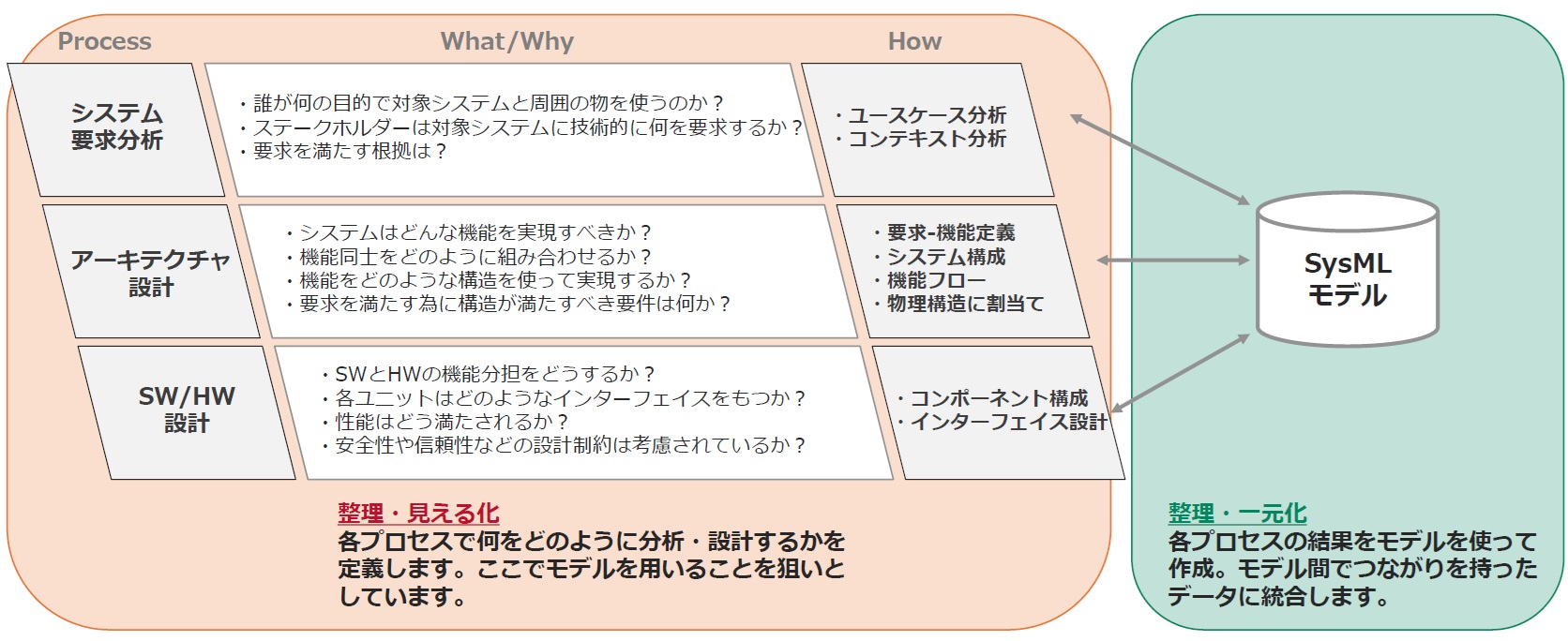

エンジニアリングサービス ーSysMLモデル構築支援ー

情報の構造定義からSysMLツールの使い方に至るまで、お客様の業務実態に合わせて支援いたします。

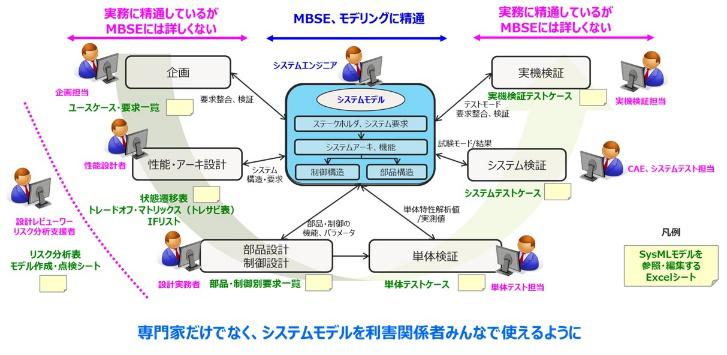

システム設計のプロセス例

教育・トレーニング ーツール操作・課題解決アプローチー

SysMLモデリングツールの操作方法だけでなく、MBSEを使った課題解決のアプローチ方法について教育・トレーニングを行います。

特徴1豊富なコース

- SysMLモデリングツール初心者向けの初級者コース

- SysMLモデリングツール操作についてある程度身に着けた中級者コース

- お客様の状況に合わせたカスタマイズしたコース

特徴2スキル・ナレッジの蓄積

教育・トレーニングを受講していただくことで、社内にスキルを蓄積することができ、将来のシステム変更に対しても自社内である程度対応が出来るようになります。また、プロジェクト参加者の力量アップにより、より迅速に課題解決のプロジェクトを推進することができます。